Le positionnement sur le vélo est bien plus qu’un simple réglage de confort. En triathlon, il influence non seulement la performance sur la partie cycliste, mais aussi la qualité de la transition vers la course à pied. Que ce soit pour optimiser l’aérodynamisme, prévenir les blessures ou simplement tirer le meilleur parti de chaque coup de pédale, il est essentiel de comprendre les grands principes qui régissent la position sur un vélo. Dans cet article, on passe en revue les éléments clés du positionnement, des cales à la selle, en passant par la hauteur, le recul, le reach et le stack, avec un regard spécifique sur les exigences du triathlon.

Article paru dans Trimax-magazine – Août 2019, rédigé par Simon Billeau

Cet article est fourni par Trimax Magazine, l’un des principaux magazines de triathlon. Chaque mois, découvre gratuitement des articles, portraits, conseils sur les courses, l’équipement et plus encore pour le triathlon, le cyclisme, la course à pied, le duathlon et le swimrun. Clique ici pour en savoir plus.

Pourquoi le positionnement est essentiel en triathlon

L’optimisation de l’aérodynamisme est en vogue chez les constructeurs de vélos de route et de triathlon. Ce paramètre déterminant de la performance en triathlon concerne l’ensemble « cycliste-vélo ». Même s’il est possible d’améliorer l’aérodynamisme du vélo en s’équipant des dernières roues, tenues aéro, casques, guidons et autres accessoires, la majorité de la résistance aérodynamique est générée par le cycliste lui-même.

La position est donc primordiale pour plusieurs raisons : l’aérodynamisme et le confort. Dans la discipline des sports enchaînés, la position a également un impact sur la performance lors de la course à pied qui suit. C’est la raison pour laquelle il est, selon nous, indispensable de se faire positionner par une entreprise spécialisée dans le positionnement, et dont les connaissances en triathlon sont reconnues — au risque d’être posé comme un cycliste respectant les règles UCI et de ne pas tirer pleinement profit de l’entraînement sur la dernière discipline.

Définir les bases d’un vélo adapté à ta morphologie

Dans un premier temps, il s’agit de définir ce qu’il est important de connaître pour disposer d’un vélo adapté à sa morphologie. En parallèle, quelques arguments seront avancés en faveur d’un positionnement spécifique au triathlon. Enfin, des pistes seront proposées pour t’aider à choisir un vélo adapté à ta pratique et à ta morphologie.

Déterminer ses coordonnées

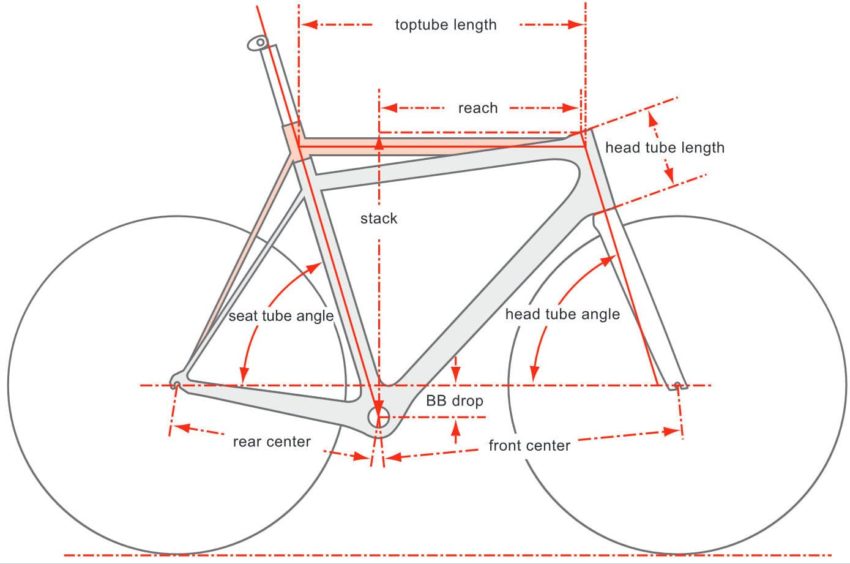

Lorsque tu décides de te faire positionner par un expert, il est essentiel de repartir avec des coordonnées précises (X et Y), et pas seulement avec les angulations de tes articulations.

Voici les quatre mesures fondamentales :

- la hauteur de la selle

- le recul de la selle,

- la distance entre le boîtier de pédalier et la douille de direction (ou reach),

- la hauteur du guidon à partir du boîtier de pédalier (ou stack).

Bien positionner ses cales : un impact sous-estimé sur la performance

Avant de passer en revue les quatre mesures essentielles du positionnement, il est important de se pencher sur la position des cales. En effet, il existe trois points de contact entre le cycliste et le vélo : les mains, le bassin et les pieds. Les cales relient ces derniers aux pédales.

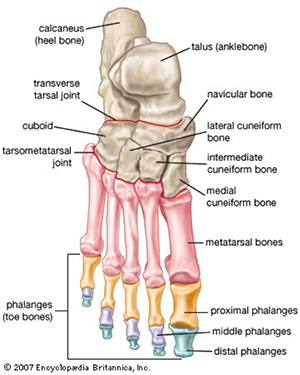

Autrefois, on considérait que le bon positionnement consistait à aligner les cales avec la ligne perpendiculaire passant entre l’os métatarsien et la première phalange du gros orteil. Ce raisonnement venait de l’analyse de la foulée en course à pied, où la force maximale est générée lorsque le centre de gravité passe devant cette ligne.

Or, le cyclisme et la course à pied sont deux disciplines bien différentes. Les types de contraction musculaire (concentrique pour le cyclisme, pliométrique pour la course à pied) et les chaînes biomécaniques (fermée pour le cyclisme, ouverte pour la course à pied) ne sont pas comparables. Les chaussures utilisées sont elles aussi radicalement différentes : souples pour la course, rigides pour le vélo. La biomécanique n’est donc pas transférable d’un sport à l’autre.

Aujourd’hui, les spécialistes du positionnement vélo privilégient une pose des cales plus reculée pour les efforts continus et constants, et une position plus traditionnelle (avancée) pour les efforts plus intermittents.

Voici pourquoi :

Voici pourquoi :

a) Plus les cales sont avancées, plus les muscles du mollet sont sollicités pour stabiliser le pied, en raison de l’effet de levier. Or, cette activation ne participe que très peu à la propulsion, sauf en sprint. À mesure que la fatigue s’installe, le talon a tendance à descendre, signe d’un désengagement du mollet. Ce dernier, constitué majoritairement de fibres à contraction rapide, consomme beaucoup d’énergie. Il est donc préférable de limiter son implication pour les efforts longs et réguliers.

À l’inverse, une position des cales plus en arrière réduit l’utilisation du mollet pour stabiliser le pied. Cela favorise une meilleure économie d’effort, mais réduit la capacité d’accélération en sollicitant moins ce muscle lors des efforts explosifs.

b) Une position de cales trop avancée tend à déséquilibrer progressivement le cycliste. Un déséquilibre de force entre les mollets peut incliner légèrement le bassin d’un côté, avec des conséquences sur les genoux. Il est donc nécessaire de trouver un compromis et d’individualiser en fonction de la morphologie et de la pratique : courte ou longue distance, débutant ou athlète confirmé.

En résumé, une position avancée favorise les accélérations rapides, au prix d’une stabilité réduite. Une position reculée améliore la stabilité et réduit la fatigue musculaire, mais limite les capacités de sprint. Les triathlètes de courte distance privilégieront souvent une position plus avancée, tandis que ceux de longue distance opteront pour une position plus reculée.

Vers un positionnement des cales encore plus en arrière ?

À ce titre, une question logique se pose pour les triathlons longue distance : pourquoi ne pas reculer encore davantage les cales, au-delà de ce que permettent les chaussures classiques, afin de soulager totalement les muscles du mollet ?

Gotz Heine et son entreprise bio-mxc² ont justement développé une chaussure avec les cales positionnées au milieu de la semelle. Les implications biomécaniques d’un tel choix sont très positives pour les triathlètes longue distance : les mollets sont épargnés, laissant les muscles plus puissants de la jambe — ischio-jambiers, quadriceps et fessiers — produire l’effort principal.

Un autre avantage de ce positionnement est la nécessité d’abaisser la selle de 30 à 40 mm, ce qui entraîne une baisse du centre de gravité, une surface frontale réduite et une meilleure stabilité en descente.

Par ailleurs, une étude publiée en janvier 2013 dans le Journal of Sports Sciences par Viker et Richardson a montré qu’une position des cales reculée, comparée à une position traditionnelle, permettait une amélioration de la vitesse de course à pied pendant le premier kilomètre d’un triathlon sprint.

Hauteur et recul de selle : deux réglages clés à ne pas négliger

Revenons maintenant sur la hauteur de la selle, une mesure essentielle qui peut avoir un impact direct sur le confort et la prévention des blessures, notamment au niveau des genoux. Cette mesure s’effectue du centre du pédalier jusqu’au sommet de la selle (généralement au milieu de sa longueur).

Une revue de littérature a montré qu’un angle de genou de 155° — lorsque la manivelle est parallèle au tube de selle — constitue une limite à ne pas dépasser pour éviter des douleurs ou blessures au genou. À l’aide d’un goniomètre, il devient facile de mesurer cet angle et d’ajuster la hauteur de la selle en conséquence.

Il est également important de vérifier la longueur des deux jambes, non seulement pour le placement des cales, mais aussi pour la hauteur de selle. On se base alors sur la jambe la plus courte, afin d’éviter toute hyperextension du genou.

Vient ensuite le recul de selle. Il était traditionnellement déterminé en plaçant la manivelle à l’horizontale et en utilisant un fil à plomb depuis la rotule. Ce fil devait passer par l’axe de la pédale : s’il passait à l’avant, on reculait la selle ; s’il passait à l’arrière, on l’avançait. Ce réglage permettait un bon équilibre dans le recrutement des fessiers, ischios-jambiers et quadriceps.

Aujourd’hui, avec des angles de tube de selle plus marqués (autour de 78 à 82°), cette méthode ne s’applique plus systématiquement. Le triathlète longue distance adopte une position plus avancée. Cela réduit la surface frontale (le dos est plus horizontal et les reposes-coudes plus bas), tout en maintenant les mêmes angles au niveau des genoux, hanches, épaules et coudes.

Une étude publiée en novembre 2011 dans le Journal of Applied Biomechanics par Silder, Gleason et Thelen a montré que l’augmentation seule de l’angle du tube de selle n’affectait pas directement la cinématique musculaire. Cependant, elle induisait une activité plus importante du quadriceps droit antérieur pendant la phase ascendante du pédalage. Ce changement de coordination musculaire pourrait expliquer les meilleures performances observées en course à pied après un segment vélo effectué sur un vélo de triathlon. En sollicitant davantage les quadriceps pendant le vélo, on préserve les fessiers et les ischios-jambiers — davantage impliqués dans la course à pied.

Reach et Stack : deux repères clés pour affiner la position

Les notions de Reach et de Stack permettent de mieux comprendre et visualiser la position sur le vélo. Le Reach correspond à la mesure horizontale entre l’axe du boîtier de pédalier et la douille de direction. Le Stack, quant à lui, désigne la hauteur entre ce même axe du pédalier et la projection verticale de la douille de direction.

Ces deux mesures donnent une première idée de la posture sur le vélo : plus le Stack est élevé, plus la position est relevée et confortable ; plus le Reach est important, plus la position sera allongée et aérodynamique. Le ratio Stack-to-Reach devient alors un indicateur utile : plus il est élevé, plus le vélo est orienté confort ; plus il est bas, plus il est agressif.

Choisir un vélo adapté à sa position

Une fois les mesures idéales obtenues avec un spécialiste du positionnement, il faut trouver un vélo compatible avec cette géométrie. Le premier élément à analyser est la longueur du tube horizontal, car elle détermine en grande partie la taille du cadre.

Cependant, avec la généralisation des cadres dits « sloping » sur les vélos de route, cette mesure peut prêter à confusion. Le tube horizontal est incliné vers l’arrière, rendant sa longueur réelle différente de sa longueur utile. Il faut alors se référer à la longueur virtuelle du tube horizontal : la distance horizontale entre l’axe du tube de direction et la projection de l’axe du tube de selle.

Ajustabilité du poste de pilotage : un critère souvent négligé

L’ajustabilité du cockpit est un paramètre crucial, en particulier pour les vélos de triathlon. Elle est généralement mentionnée dans les fiches techniques sous la rubrique « géométrie », mais reste difficile à comparer d’une marque à l’autre.

Avec les guidons intégrés, de plus en plus fréquents sur les modèles haut de gamme, l’ajustement devient parfois limité. Il faut donc redoubler de vigilance avant d’investir dans un vélo à plusieurs milliers d’euros. À titre d’exemple, le Trek Speed Concept propose un large éventail d’ajustement, tandis que le Giant Trinity est plus restreint.

La selle : le point de contact souvent oublié

Souvent négligée jusqu’à l’apparition de douleurs, la selle joue pourtant un rôle central dans le confort global sur le vélo. Deux critères sont à considérer en triathlon : la largeur du bec de selle et l’épaisseur du rembourrage.

La largeur dépend de la morphologie : un bassin étroit nécessite une selle plus fine, et inversement. Le rembourrage est une question de compromis entre confort et légèreté. Trop peu rembourrée, une selle peut devenir inconfortable sur longue distance ; trop épaisse, elle peut gêner la stabilité ou l’efficacité du pédalage.

On espère que ces repères t’aideront à rouler plus vite… et sans douleur.